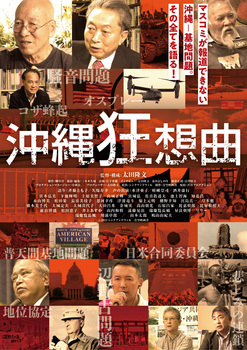

太田隆文監督作品、最新作2024 「沖縄狂想曲」2月公開=映画館はこちら! [My Movies]

「沖縄狂想曲」また上映映画館が増えました!

宮城県 MOVIX仙台 2/3(土)~

東京都 K`s cinema 2/3(土)~

MOVIX昭島 2/3(土)~

神奈川県 あつぎのえいがかんkiki 3/1(金)~

横浜シネマリン 2/24(土)~

埼玉県 MOVIX三郷 2/3(土)~

栃木県 小山シネマロブレ 2/9(金)~

宇都宮ヒカリ座 2/23(金)~

群馬県 前橋シネマハウス 時期調整中

長野県 千石劇場 2/16(金)~

愛知県 名古屋シネマスコーレ 時期調整中

静岡県 藤枝シネプレーゴ 2/3(土)~

大阪府 第七藝術劇場 2/24(土)~

MOVIX堺 2/16(金)~

京都府 アップリンク京都 2/23(金)~

兵庫県 kinocinema神戸国際 2/16(金)~

香川県 ソレイユ 2/16(金)~

福岡県 中洲大洋映画劇場 2/9(金)~

大分県 別府ブルーバード劇場 時期調整中

沖縄県 桜坂劇場2/17(土)~

公式ホームぺージ=> https://okinawakyosokyoku.com

予告編 https://youtu.be/1gZhffHMLSs

公式Twitter https://twitter.com/okinawakskk

シネファクトリー => https://www.cinema-factory.jp/2023/11/20/37726/...

、

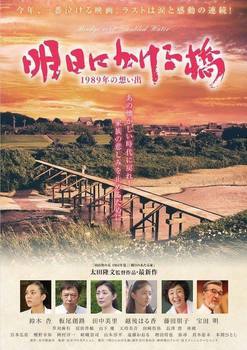

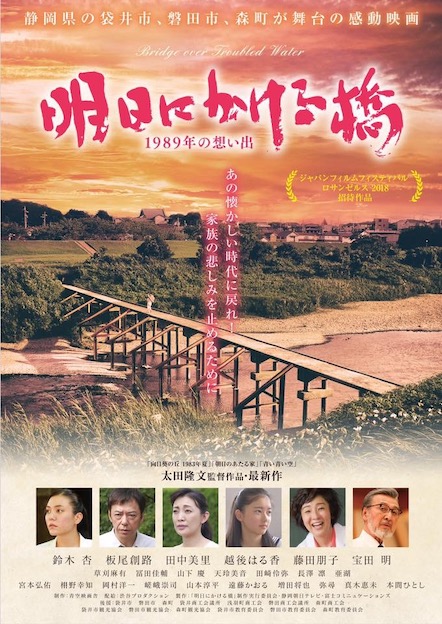

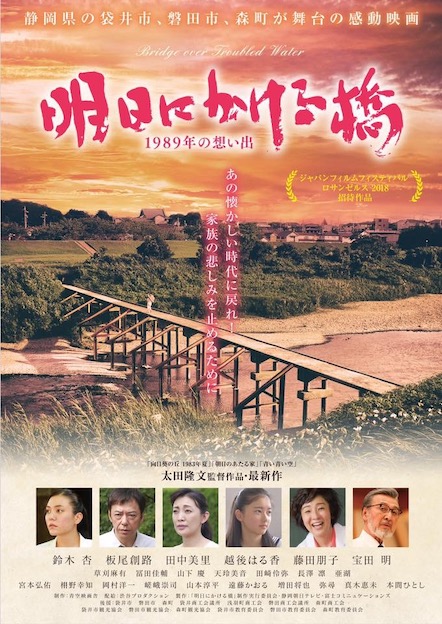

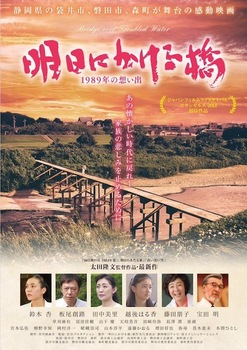

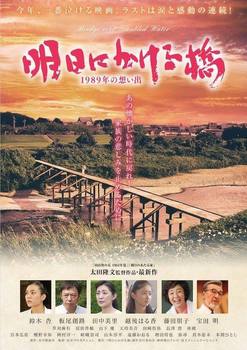

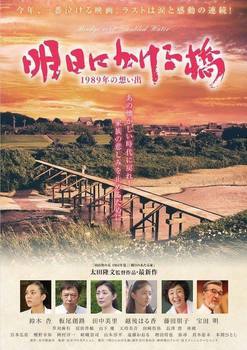

「明日にかける橋 1989年の想い出」ー予告編 鈴木杏、板尾創路、田中美里、藤田朋子、宝田明が出演した感動作 [My Movies]

2018年に全国の映画館で公開。ヒットした感動作「明日にかける橋 1989年の想い出」

DVDはamazon、楽天で購入できます。

全国のTSUTAYAでもレンタルできます!

出演 鈴木杏、板尾創路、田中美里、越後はる香、藤田朋子、宝田明

監督 太田隆文

予告編=>https://youtu.be/MacNc2k56wQ

静岡県で久々の上映会。磐田市ー 映画「明日にかける橋 1989年の想い出」本年2023年5月20日土 [My Movies]

静岡県で久々の上映会。

映画「明日にかける橋 1989年の想い出」

(太田隆文監督作品。鈴木杏、板尾創路、藤田朋子 他)

5月20日土曜日 13時30分開場、14時開演

市民俳優トークショーあり!

会場:磐田市

アミューズ豊田ゆやホール

入場料 1席500円

リモート・ドラマ「同窓会」を配信中=ラストで涙が溢れる物語 [My Movies]

作・演出 太田隆文=リモートドラマ「同窓会」を配信スタート!涙と感動の短編ドラマ

コロナ感染で自粛が続く中「ミュージシャンは自宅で演奏し配信。俳優も何かしたい!」と考えていた藤田朋子さん。

僕の監督作「向日葵の丘 1983年夏」「明日にかける橋 1989年の想い出」に出演してくれた女優さんだ。彼女からそんな連絡。「映画人として僕も何かしたい!」と共感。オリジナル・シナリオを書いた。

藤田さんの俳優仲間からも賛同の声。「私たちも何かしたいと思っていた。ぜひ、参加したい!」と5人が集結。スタジオには集まらず、それぞれが自宅にいて、スマホの前で演技。zoomを使ってネット上で共演。僕が演出を担当。リモート・ドラマを作り上げた。

出演は藤田朋子(渡る世間は鬼ばかり)、矢田政伸(メランコリック)二階堂 智(ラストサムライ)藤丸 千(ミセス・ノイズィ)神野美伽(歌手)の5人。皆、第1線で活躍する実力派ばかり。自粛で部屋に籠る人たちがこのドラマを見て、元気になってくれると嬉しい。涙と感動の同級生物語。

以下のアドレスで無料配信中。

https://youtu.be/W6WVR4OomRQ

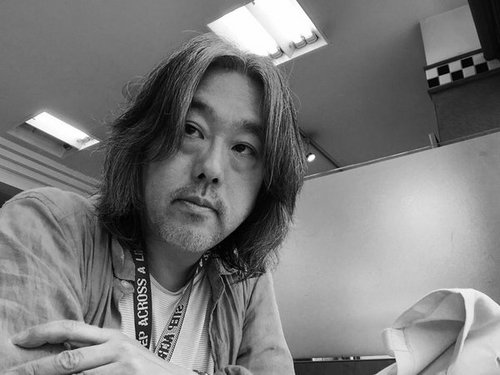

「明日にかける橋」監督 太田隆文プロフィール紹介。予告編も見られる! [My Movies]

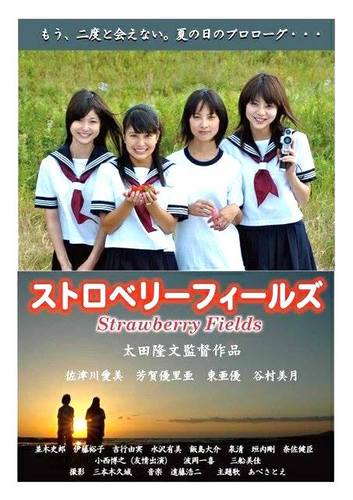

1961年生、和歌山県出身。ジョージ・ルーカス等のハリウッド監督が学んだ USC(南カルフォルニア大学)映画科に学ぶ。帰国後、映画作家の大林宣彦に師事。1995年に脚本家デビュー。テレビドラマで監督デビュー。2005年にした青春ファンタジー「ストロヘ゛リーフィールス゛」て゛劇場映画テ゛ヒ゛ュー。全ての作品は自身でオリジナル脚本を執筆。

毎回、カンヌ映画祭等、海外の映画祭で招待上映。選んだ新人キャストがその後大ブレイクする監督ともいわれる。大林宣彦監督も高く評価。次世代を担う実力派と期待されている。

【フィルムグラフィー】

「ストロベリーフィールズ」(2005年)

出演:佐津川愛美・芳賀優里亜・東亜優・谷村美月・波岡一喜・三船美佳

昭和40年代を舞台にした女子高生の幽霊ファンタジー。

カンヌ映画祭2005 フィルムマーケット招待作品

ジャパン・フィルム・フェスティバル・LA 201111招待作品

監督ブログ=>http://t-ota.blog.so-net.ne.jp

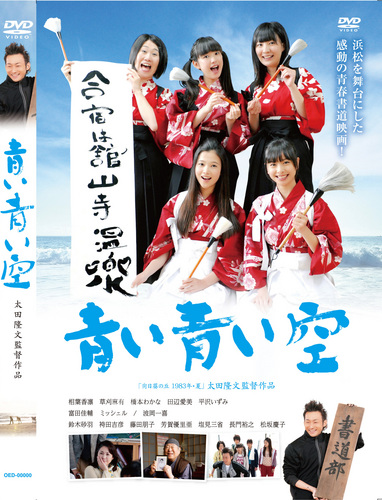

「青い青い空」(2010年)

出演:相葉香凛・草刈麻有・波岡一喜・鈴木砂羽・袴田吉彦・藤田朋子・長門裕之・松坂慶子 浜松を舞台にした涙と感動の青春書道映画!

ジャパン・フィルム・フェスティバル・LA 2011招待作品 ふじの国映画祭2017招待作品

DVDは全国のTSUTAYA等でレンタル中

監督ブログ=>http://takafumiota08.blog.so-net.ne.jp

予告編=>https://youtu.be/3qK8Q8o-pyY

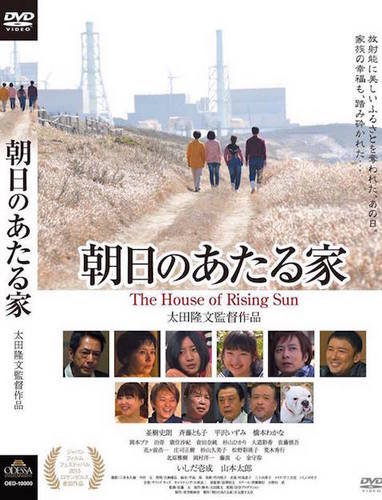

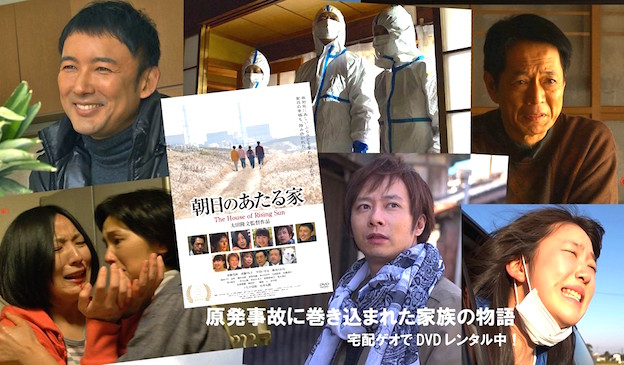

「朝日のあたる家」(2013年)

出演:並樹史朗・斉藤とも子・いしだ壱成・山本太郎

原発事故を背景に家族の絆を描いた社会派ドラマ。静岡県湖西市ロケ。

ジャパン・フィルム・フェスティバル・LA 2011招待作品、アリゾナ州立大学、シンガポール、ニュージーランド、バリ、バンクーバ、ドイツ。世界6カ国で上映。絶賛される。

DVDは全国のTSUTAYA等でレンタル中

監督ブログ=>http://cinemacinema.blog.so-net.ne.jp

「朝日のあたる家」予告編=>https://youtu.be/rP2ztda0kpg

「向日葵の丘 1983年夏」(2014年)

出演:常盤貴子・田中美里・藤田朋子・芳根京子・藤井武美・百川晴香・別所哲也・津川雅彦

静岡県島田市ロケ

1983年と現代が交差する悲しみの青春物語。

ジャパン・フィルム・フェスティバル・LA 2015招待作品

DVDは全国のTSUTAYA等でレンタル中

監督ブログ=>http://aozoraeiga.blog.so-net.ne.jp

最新作「明日にかける橋 1989年の思い出」

バブル最高潮だった昭和64年。平成元年である1989年と現代が交差する家族物語。

静岡県の袋井市、磐田市、森町でロケ。

DVDはamazon、楽天で購入できます。全国のTSUTAYAでもレンタルできます!

出演 鈴木杏、板尾創路、田中美里、越後はる香、藤田朋子、宝田明

予告編=>https://youtu.be/MacNc2k56wQ

監督ブログ=>http://cinematic-arts.blog.so-net.ne.jp

映画のHPはこちら=>http://ffc2017.main.jp

そして本年、初めての長編ドキュメンタリーに挑む。

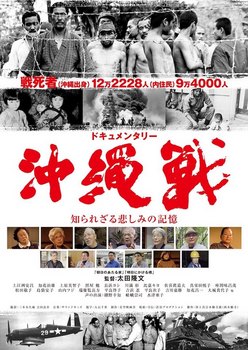

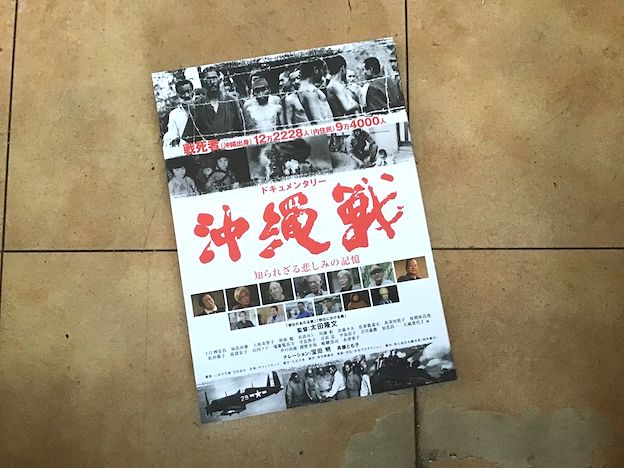

「ドキュメンタリー沖縄戦 知られざる悲しみの記憶」

2019年12月、沖縄で完成披露試写会が行われ、大評判となった。

現在は次回作を準備中

太田隆文監督作品ー予告編集「青い青い空」から「明日にかける橋」4本を一気見! [My Movies]

太田隆文監督作品ー予告編集

「青い青い空」から「明日にかける橋」4本を一気見!

「明日にかける橋 1989年の想い出」予告篇!

出演 鈴木杏、板尾創路、田中美里、越後はる香、藤田朋子、宝田明

ロケ地静岡県では9週間の大ロングラン上映!

書道映画ブームの火付け役がこれ。

DVDはamazon、楽天で購入可能。全国のTSUTAYAでもレンタルできます!

予告編=>https://youtu.be/MacNc2k56wQ

監督ブログ=>http://cinematic-arts.blog.so-net.ne.jp

太田隆文監督作品、第2弾(2010)

「青い青い空」予告編

浜松の高校、書道部を舞台にした青春書道映画。

笑って、泣いて、感動。松坂慶子、長門裕之ら大物俳優も出演。

太田隆文監督作品、第4弾(2015)

「向日葵の丘 1983年年 夏」予告編ロングバージョン。

常盤貴子、田中美里、藤田朋子。芳根京子。

豪華キャストのノスタルジー物語。

一緒に高校時代を過ごしたあの夏の日。

忘れられない悲しみが今、感動の涙に変わる。

全国32館で公開。各地で大ヒットした感動作。

太田隆文監督作品。第3弾(2013)

原発事故の悲劇を描いた映画「朝日のあたる家」予告編ロングバージョン

山本太郎さん出演でも話題になった。

全国の映画館27館で公開。世界6カ国で上映。

大ヒットした話題の映画。

太田隆文監督プロフィール

1961年生まれ。「スターウォーズ」のジョージ・ルーカス監督らハリウッド監督の多くが学んだ南カルフォルニア大学(USC)映画科に学ぶ。

「ストロベリーフィールズ」(2005年 佐津川愛美、谷村美月)

「青い青い空」(2010年 波岡一喜、鈴木砂羽、松坂慶子、長門裕之)

「朝日のあたる家」(2013年 並樹史朗、斉藤とも子、いしだ壱成、山本太郎)

「向日葵の丘 1983年夏」(常盤貴子 田中美里、藤田朋子、津川雅彦、芳根京子)

「明日にかける橋 1989年の想い出」(鈴木杏、板尾創路、田中美里、藤田朋子、宝田明)

帰国後、大林宣彦監督に師事。地方を舞台にした感動作を作り続け、全ての作品は海外の映画祭で上映。大物俳優や国民的俳優が数多く出演。また、太田作品に出演したのち大ブレイクしたのが谷村美月、芳根京子ら。出演はしていないが、最終候補に残った若手俳優も、その後、NHKの朝ドラ等に出演。新人発見の監督と言われる。

2013年には原発事故を題材にした「朝日のあたる家」を監督。山本太郎が出演したことも話題になった。全国23館で公開。世界6カ国で上映された。最新作は沖縄戦を題材とした初の長編ドキュメンタリー作品。

物語はどうやって作られるのか?=「朝日のあたる家」の場合。 [My Movies]

物語はどうやって作られるのか?=「朝日のあたる家」の場合。

「太田監督の映画はいつも感動的だけど、シナリオもご自身で書いているんですよね? どうやって物語って考えるんですか?」

とたまに聞かれる。物語を考えると言うのは、あまりすることではないので不思議に思えるようだ。僕の場合。最初はネタから。前作の「明日にかける橋」ならタイムスリップ。「朝日のあたる家」なら原発事故。「青い青い空」なら書道。「ストロベリーフィールズ」なら幽霊という風にネタというか、題材を決める。分かりやすい例は「朝日」だ。

まず、原発事故の悲劇を伝える映画を作ろうと考えた。しかし、原発自体を描くと億単位の製作費が必要。あと、それではパニック映画になるし、本当の意味での原発事故の恐怖は描けない。被害者である住民を描いてこそ恐怖や悲しみが伝わる。戦争映画でもそうだが、軍部視点で描くと、戦争の進行は分かりやすいが、悲劇の部分が伝わりにくい。

そこで「朝日」は住民を視点で描いた。ある家族を中心にして、周りの人たち。原発内部、官邸の内側も一切見せず、一般人の視点で見えるものだけを描いた。この手法は過去にある。スピルバーグの「宇宙戦争」あれはトムクルーズの家族だけを描き、政府、軍部、宇宙人側は一切描かない。主人公が見るものだけを観客が見る。それゆえに不安感が増大する。その手法だ。

もう一つが山田太一の「岸辺のアルバム」。新築の家を舞台に悩める家族模様が描かれ、最後は大水でその家が流されてしまうまでを描く。そのことで家族とは何か?を見せつける。この2つの作品の方法論を参考に、原発事故に巻き込まれた家族の物語を描いてみた。登場するエピソードは全て本当に福島で起こったこと。だから、机の上で考えた話ではなく、胸に突き刺さる。

次に家族構成。平凡な家庭がいいので、お父さん。お母さん。娘2人。1人は大学生。1人は高校生とする。娘上は美大で絵の勉強。娘下は犬が好きな子。お父さんはいちご農家。お母さんは主婦。ここまで出来れば、そこに原発事故があればどうなるか?を考えれば物語ができる。が、この手の物語で大切なのは専門家。怪獣が登場するなら怪獣博士がいる。この場合は原発と放射能に詳しい存在。

それがいしだ壱成さん演じる反原発活動家。そのことであれこれ説明と解説をしてもらえる。「ゴジラ」なら志村喬の役割。あと、主人公の1人、お父さん(並樹史朗)と対立するキャラも必要。そのことでよりドラマが深まる。それが山本太郎さんが演じてくれた伯父さんだ。

ここまでくればもう、想像するのではなく、実際の原発事故に合わせて家族の反応や行動を推理していけば物語ができていく。別の映画のパターンもまた紹介する。

浜松が舞台の青春書道映画「青い青い空」=豪華キャストの感動作! [My Movies]

「青い青い空」(2010年)

出演:相葉香凛・草刈麻有・波岡一喜・鈴木砂羽・袴田吉彦・藤田朋子・長門裕之・松坂慶子

監督&脚本: 太田隆文(第2回作品)

浜松を舞台にした涙と感動の青春書道映画!

2011年の書道映画ブームのきっかけとなった作品。2010年にロケ地浜松市で大ヒット4ヶ月に及ぶロングラン。涙と感動の映画と話題になり、3万人を動員。

翌2011年に東京公開されたが、5日目に東日本大震災で上映中止。全国公開も行なわれずに終了。幻の作品となった。が、その感動的な物語からDVD化の声が絶えず、太田監督の新作「向日葵の丘」のヒットを機会に待望の発売が決定した。

ジャパン・フィルム・フェスティバル・LA 2011招待作品

ふじの国映画祭2017招待作品

DVDは宅配ゲオ等でレンタル中

監督ブログ=>http://takafumiota08.blog.so-net.ne.jp

予告編=>https://youtu.be/3qK8Q8o-pyY

映画監督 太田隆文プロフィール [My Movies]

太田隆文監督プロフィール

1961年生まれ。「スターウォーズ」のジョージ・ルーカス監督らハリウッド監督の多くが学んだ南カルフォルニア大学(USC)映画科に学ぶ。

「ストロベリーフィールズ」(2005年 佐津川愛美、谷村美月)

「青い青い空」(2010年 波岡一喜、鈴木砂羽、松坂慶子、長門裕之)

「朝日のあたる家」(2013年 並樹史朗、斉藤とも子、いしだ壱成、山本太郎)

「向日葵の丘 1983年夏」(常盤貴子 田中美里、藤田朋子、津川雅彦、芳根京子)

「明日にかける橋 1989年の想い出」(鈴木杏、板尾創路、田中美里、藤田朋子、宝田明)

帰国後、大林宣彦監督に師事。地方を舞台にした感動作を作り続け、全ての作品は海外の映画祭で上映。大物俳優や国民的俳優が数多く出演。また、太田作品に出演したのち大ブレイクしたのが谷村美月、芳根京子ら。出演はしていないが、最終候補に残った若手俳優も、その後、NHKの朝ドラ等に出演。新人発見の監督と言われる。

2013年には原発事故を題材にした「朝日のあたる家」を監督。山本太郎が出演したことも話題になった。全国23館で公開。世界6カ国で上映された。最新作は沖縄戦を題材とした初の長編ドキュメンタリー作品。

2019年は「ドキュメンタリー沖縄戦」で暮れていく?=だが、全国公開の許可、未だ来ない! [My Movies]

2019年は「ドキュメンタリー沖縄戦」で暮れていく?=全国公開の許可、未だ来ない!

今年は年始から「ドキュメンタリー沖縄戦」の仕上げ。3月に完成。そして過労でダウン。数ヶ月寝込み。秋から宣伝。そして沖縄上映会。1本の映画を作るとはこういうこと。もちろん、3年がかりであり今年だけのことではない。

あとは3年ぶりにワークショップをした。それだけで1年が終わろうとしている。「スターウォーズ」の最終章も見てしまったし、あとは「寅さん」を見たら今年は終わりだ。が、来年の戦いはすでに始まっている。「ドキュメンタリー沖縄戦」を全国公開に持って行かねば。沖縄で上映しただけで終わりにしては意味がない。

全国へ。いや世界に発信してこそ、この映画の意味がある。配給会社も、映画館もぜひ、やりたい!とすでに手を挙げているところがある。なのにスポンサーがその許可を未だに出さない。沖縄県のデニー知事からも「ぜひ、全国で公開を!」との要請を頂いている。その連絡はすでに伝わっていると思えるが、スポンサーから「では!」という返事は来ていない。

前々から「映画館で全国公開する必要なし」との意向を聞いていたが、沖縄戦を伝える映画を作りながら、沖縄で2日間だけ上映して終わり=それに何の意味があるのか? 何のために作ったのか? 全国で、見られては困る理由でもあるのか? 全国公開がとても意味あること。何度も伝えている。

もう少し返事を待ってみるが、長くは待てない。何ヶ月も経ってしまうと映画館が上映してくれなくなる。映画は鮮度。できたらすぐに上映するのが業界のルール。今なら間に合う。交渉を続けたい。

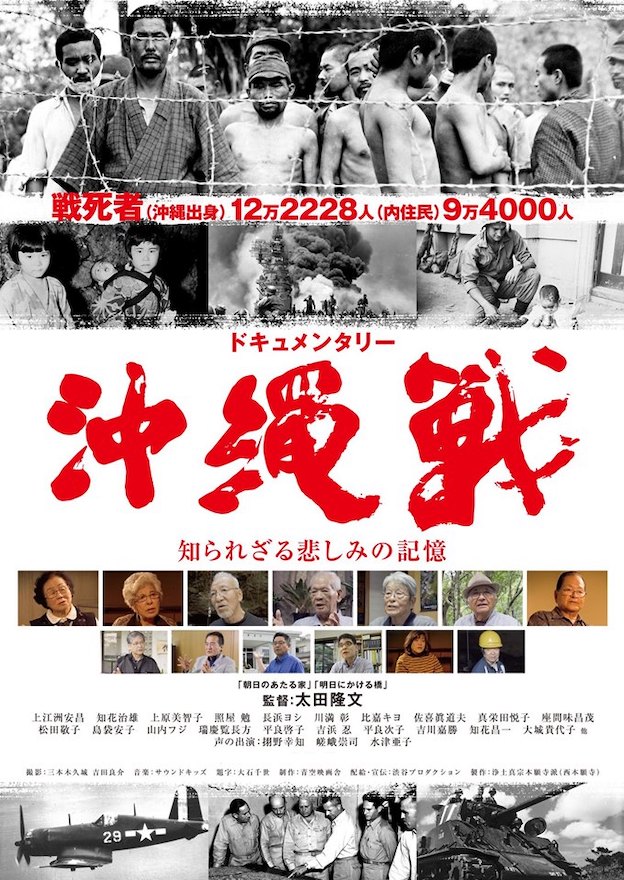

「ドキュメンタリー沖縄戦 知られざる悲しみの記憶」ー授業では教えられない戦争の真実? [My Movies]

「ドキュメンタリー沖縄戦 知られざる悲しみの記憶」

日本、唯一の地上戦が行われた沖縄戦。それを描いた映画やドラマは少ない。学校の授業でも駆け足で終わる。そのため多くの日本人は沖縄戦を知らない。

それは子供達には伝えられない凄惨と絶望。そして禁断の背景があるではないか? 当時、負け続けていた日本軍は本土決戦の時間稼ぎのため、沖縄を捨て石にした。十分な兵力と武器も送らず、米軍50万8千人に対して、日本軍は11万6400人。

「1人が5人殺せば勝てる!」

と精神論で戦わせた。さらに足りない兵を補充するため、沖縄県民の14歳から70歳まで、兵役についていない女性、子供、老人までを徴用。戦闘協力を強制。結果、全戦没者20万656人の内、沖縄県出身者12万2282人。当時の人口で言えば3人に1人が死んだことになる。

さらには、軍の強制により住民が自決する事件も相次いた。死に切れない子供を親が自ら手を下し殺す。そんな地獄絵が展開した。

その沖縄戦。当時を知る体験者、専門家の証言を中心に、米軍が撮影した記録フィルムを交え紹介。上陸作戦から、戦闘終了までを描く。

監督は原発事故の悲劇を描いた劇映画「朝日のあたる家」(山本太郎出演)で話題となった太田隆文監督。原発事故に続き、沖縄戦をドキュメンタリーで描く。

「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」「沖縄スパイ戦史」「主戦場」に続く、戦争ドキュメンタリー作品の傑作。

予告編=>https://youtu.be/sGFjWg0fo00

12月9日(月)〜10日(火) 沖縄、那覇市、パレットくもじ(県庁前)市民劇場

9日 ①午後3時〜 ②6時30分〜10日 午前9時40分〜

木下恵介監督からの影響? そんなの受けてないはずなのに? そして不思議な運命。 [My Movies]

木下恵介監督からの影響? そんなの受けてないはずなのに? そして不思議な運命。

脚本家の山田太一さんの話をもう一つ。先にも書いたように僕が10代の頃から見ていた多くのドラマの脚本を担当した方。当時、もう一人、大人気の倉本聰という脚本家がいて、「北の国から」を代表作とする方だが、彼のドラマも大好きで見ていた。

山田太一さんの作品は魂が揺さぶられる。見終わってしばらく呆然として、あれこれ考えてしまう。と言って彼のようなドラマを描きたい!と思ったことはない。山田作品はテレビドラマということもあり、ほとんどが家族ものだ。僕は本来、ホームドラマが嫌い。目指すはSFドラマだった。

それが映画監督業を始め、作品を作り出し、気づいたのは山田作品の影響が凄く大きいということ。最初は気づかなかったが、同世代の友人に何度も指摘された。パクっているのではない。影響があると言われた。監督第二作の「青い青い空」では試写会で見てもらった大林宣彦監督にこう言われた。

「これは木下恵介監督の作品を受け継いだ素晴らしい映画だね」

えー、木下恵介? 言わずとしれた日本映画の巨匠。黒澤明と並ぶ名監督だ。が、僕は昔から日本映画が好きでなく、その後、あれこれ勉強したが木下恵介だけはほとんど見てなかった。あの名作「二十四の瞳」さえも見ていない。1本「香華」だけしか見ていない。なのに巨匠は「木下監督の作品を受け継いだ」という。

ちょっと考えて分かった。木下監督の助監督を務めていたのが、若き日の山田太一さんだった。彼は演出部としてだけではなく、木下監督のシナリオ執筆にも参加。口述筆記もしたと聞く。そこで勉強してのちに脚本家となり大ブレイクする。つまり、木下監督の世界が山田太一さんに受け継がれ、その山田作品を見ていた僕は、山田作品を経て木下監督のエッセンスを受け取っていたということなのだろう。

ビックリ! さらに面白いのは、そう指摘された映画「青い青い空」は浜松ロケ。木下監督の故郷も浜松。なんとも運命的なものを感じる。その後、木下恵介を学ぶべく、浜松にある木下恵介記念館で過去のDVDを何枚も購入。名作と呼ばれる作品を何本も見た。ら、まあ、僕がやりそうな演出がいくもあった。いや、失礼。その辺を山田作品と通して僕が受け継いでいたのだろう。

木下監督の作品も多くが家族ドラマ。僕も目指してたSFではなく、家族物語を作り続けている。一番嫌いだったジャンルなのに? でも、どこかで山田太一さんのドラマの影響を受け、本来進むべきはそちらだったということなのだろう。不思議なものだ。